In vielen Branchen, von Elektrofahrzeugen und Automatisierung bis hin zu Haushaltsgeräten und Luft- und Raumfahrtsystemen, dienen Elektromotoren als Antriebskraft für Bewegung und Energieumwandlung. Stator und Rotor sind zwei wesentliche Teile, die für die Funktion dieser Maschinen unerlässlich sind.

Obwohl sie oft zusammen erwähnt werden, spielt jedes dieser Elemente in elektromechanischen Systemen eine einzigartige und entscheidende Rolle. Die Optimierung von Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit erfordert ein Verständnis ihrer komplexen Konstruktion, Materialzusammensetzung und Wechselwirkung.

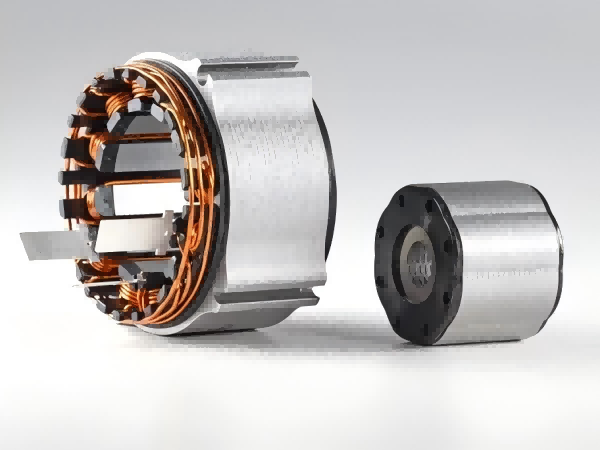

Was sind Stator und Rotor?

In jeder rotierenden elektrischen Maschine – ob Wechselstrommotor, Gleichstrommotor oder Generator – bilden Stator und Rotor die beiden Grundelemente.

- Stator: Der Stator ist die stationäre Komponente des Motors. Er liefert üblicherweise das Magnetfeld, das mit dem Rotor interagiert, und beherbergt die Motorwicklungen bzw. -spulen.

- Rotor: Der rotierende Teil im Stator wird als Rotor bezeichnet. Er ist mit der Welle verbunden und wandelt die elektromagnetische Kraft in mechanische Bewegung um.

Diese beiden Komponenten sind konzentrisch angeordnet und durch einen schmalen Luftspalt voneinander getrennt. Dies ermöglicht eine elektromagnetische Wechselwirkung ohne direkten Kontakt.

Grundlegendes Funktionsprinzip

Das Funktionsprinzip beruht auf elektromagnetischer Induktion. Strom erzeugt beim Durchlaufen der Statorwicklungen ein Magnetfeld. Der Rotor dreht sich aufgrund des Drehmoments, das durch die Wechselwirkung dieses Feldes mit dem Rotormagnetfeld entsteht. Dieses kann permanent oder induziert sein.

Induktionsmotoren erzeugen Bewegung, indem sie aus dem Wechselstrom im Stator einen Strom im Rotor induzieren. Bei Permanentmagnetmotoren enthält der Rotor Permanentmagnete, die durch das Statorfeld in Drehung versetzt werden.

Unabhängig vom Typ müssen Stator und Rotor harmonisch aufeinander abgestimmt sein, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Statoraufbau

Der Stator besteht aus mehreren Hauptkomponenten:

1. Kern (Lamellen)

Statoren bestehen aus gestapelten Elektroblechlamellen, dünnen, mit Isoliermaterial beschichteten Blechen. Diese Konstruktion minimiert Wirbelstromverluste und verbessert den Wirkungsgrad.

- Material: Siliziumstahl ist aufgrund seiner magnetischen Eigenschaften die gängigste Wahl.

- Aufbau: Bleche werden gestapelt und zusammengepresst, um den Statorkern zu bilden. In die Bleche werden Schlitze zur Aufnahme der Wicklungen eingearbeitet.

2. Wicklungen

Die Wicklungen bestehen typischerweise aus Kupfer oder manchmal Aluminium und werden in den Kernnuten platziert. Sie erzeugen das rotierende Magnetfeld, wenn sie mit Wechsel- oder Gleichstrom bestromt werden.

- Dreiphasige Wicklungen werden in Industriemotoren aus Effizienz- und Gleichgewichtsgründen verwendet.

- Einphasige Wicklungen kommen in kleineren Motoren, beispielsweise in Haushaltsgeräten, vor.

3. Isolierung und Gehäuse

Die Wicklungen sind in einem Gehäuse untergebracht, das mechanischen und thermischen Belastungen standhält und zur Vermeidung von Kurzschlüssen isoliert ist.

Rotoraufbau

Der Rotor ist das bewegliche Gegenstück und besteht typischerweise aus:

1. Kern und Welle

Wie Statoren verwenden Rotoren Blechpakete, um Wirbelstromverluste zu reduzieren. Eine zentrale Welle erstreckt sich vom Rotor zur Übertragung mechanischer Energie auf die Last.

2. Leitertypen

Je nach Motortyp gibt es zwei primäre Rotorkonstruktionen:

- Käfigläufer: Ein gängiges Bauteil von Wechselstrom-Induktionsmotoren ist der Käfigläufer. Er besteht aus Aluminium- oder Kupferstäben, die durch Endringe kurzgeschlossen sind.

- Gewickelter Rotor: Er verfügt über Wicklungen wie der Stator und ist mit einem externen Widerstand oder einer Steuerung verbunden.

3. Permanentmagnetrotor

Bei bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) oder Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) sind Permanentmagnete auf dem Rotor montiert oder in diesen eingebettet. Diese Magnete interagieren direkt mit dem Statorfeld und sorgen so für einen höheren Wirkungsgrad.

Wechselwirkung zwischen Rotor und Stator

Der Luftspalt zwischen Stator und Rotor ist einer der kritischsten Konstruktionsparameter. Obwohl er strengere Fertigungsstandards erfordert, verbessert ein kleinerer Luftspalt die magnetische Kopplung.

Wichtige Wechselwirkungen:

- Das im Stator erzeugte Magnetfeld induziert Strom oder interagiert mit dem Rotormagnetfeld.

- Das resultierende Drehmoment dreht die Rotorwelle.

- Die Synchronisierung zwischen Statorfelddrehung und Rotordrehzahl ist bei Synchronmotoren unerlässlich, während Induktionsmotoren leicht hinter der Statorfeldfrequenz arbeiten.

Stator- und Rotorblechkonstruktion

Stator- und Rotorkerne bestehen aus laminierten Stahlblechen, um Energieverluste durch Wirbelströme und Hysterese zu reduzieren.

Lamellenmerkmale:

- Dicke: 0,1 mm bis 0,5 mm.

- Materialqualitäten: Variieren je nach elektrischen Verlusteigenschaften.

- Die Fertigung erfolgt mittels Präzisionsstanzen oder Laserschneiden.

- Nut- und Zahngeometrie beeinflussen Motorleistung, Geräuschentwicklung und Drehmomentwelligkeit.

Fortschrittliche Stator- und Rotorpakettechnologien

Moderne Motoren verwenden häufig Stator- und Rotorpakete, also vormontierte Blechpakete.

- Vorgespannte und verklebte Stapel sorgen für gleichmäßige Spannung und bessere Wärmeableitung.

- Ineinandergreifende Laschen oder Laserschweißen können die strukturelle Integrität verbessern.

- Die Verwendung von nichtkornorientiertem Elektrostahl oder hochsiliziumhaltigen Legierungen verbessert die Effizienz.

Diese Stapel tragen maßgeblich zur Kompaktheit, Leistung und Herstellbarkeit von Elektromotoren bei.

Rotor vs. Stator: Wichtige Unterschiede

| Merkmal | Stator | Rotor |

| Funktion | Stationärer Teil, der das Magnetfeld erzeugt | Drehender Teil, der EMK in Bewegung umwandelt |

| Position | Umgibt den Rotor | Befindet sich innerhalb des Stators |

| Enthält | Wicklungen, Blechpaket | Welle, Blechpaket, Leiterstäbe |

| Bewegung | Statisch | Rotiert |

| Stromversorgung | Direkt bestromt | Induziert oder magnetisch erregt |

| Häufige Materialien | Siliziumstahl, Kupfer | Siliziumstahl, Aluminium, Kupfer, Magnete |

| Kühlbedarf | Höherer Wärmeaufbau – mehr Kühlung erforderlich | Weniger Kühlung erforderlich |

| Komplexität | Komplexer aufgrund der Wicklungsanordnung | Mechanisch einfacher in vielen Konstruktionen |

Herausforderungen bei der Rotor- und Statorkonstruktion

Die Konstruktion effizienter Statoren und Rotoren erfordert mehrere technische Kompromisse:

- Wärmemanagement: Statoren erzeugen mehr Wärme und benötigen eine bessere Kühlung.

- Magnetische Sättigung: Die Materialauswahl muss eine frühzeitige Sättigung bei hoher Belastung vermeiden.

- Lärm und Vibration: Schlechte Laminierung oder Fehlausrichtung können zu akustischen Geräuschen oder mechanischem Verschleiß führen.

- Fertigungstoleranzen: Die Präzision des Luftspalts ist entscheidend für Effizienz und Drehmoment.

Innovationen in der Rotor- und Statortechnologie

Die Stator- und Rotortechnologie entwickelt sich aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Elektroautos, Robotern und erneuerbaren Energien kontinuierlich weiter:

Haarnadelwicklungen

werden in Elektrofahrzeugmotoren eingesetzt, um einen höheren Nutfüllfaktor und eine höhere thermische Leistung zu erzielen.

Axiales Flussdesign

Statt radialer Anordnung sind Stator und Rotor flach und parallel – was den Platzbedarf des Motors deutlich reduziert.

Weichmagnetische Verbundwerkstoffe

Neuartiges Material, das dreidimensionale Flusspfade und kompakte Designs ermöglicht.

Additive Fertigung

Der 3D-Druck von Stator-/Rotorteilen reduziert den Materialabfall und ermöglicht einzigartige Geometrien.

Anwendungsspezifische Designs

Die Designprioritäten variieren je nach Branche:

- Automobilindustrie: Hohe Drehmomentdichte, geringe Geräuschentwicklung und enge Integration mit Steuerungssystemen.

- Industrieantriebe: Langlebigkeit, Kosteneffizienz und Reparaturfreundlichkeit stehen im Vordergrund.

- Luftfahrt: Gewichtsreduzierung und Fehlertoleranz stehen im Vordergrund.

- Unterhaltungselektronik: Kompakte, geräuscharme und spannungsarme Designs dominieren.

Überlegungen zu Wartung und Zuverlässigkeit

Obwohl der Stator statisch bleibt, können thermische Schäden, ein Ausfall der Wicklungsisolierung oder Korrosion auftreten.

Bei Rotoren sind Unwucht, Lagerverschleiß und mechanische Fehlausrichtung häufige Fehlerursachen. Fortschrittliche Diagnosetools wie Schwingungsanalyse und Infrarot-Thermografie unterstützen die vorausschauende Wartung.

Zukunftsaussichten: Der Weg in die Zukunft

Elektromotoren werden voraussichtlich künftig in der Transport-, Automatisierungs- und sogar Wohnbranche eine dominierende Rolle spielen. Daher sind Effizienz und Materialinnovation bei Stator- und Rotorkomponenten von entscheidender Bedeutung.

Stator- und Rotorbleche werden dünner und verfügen über verbesserte Beschichtungen zur Verlustreduzierung. Die Optimierung des Stapels in Kombination mit digitalen Zwillingssimulationen ermöglicht es Ingenieuren, die Lebensdauerleistung mit beispielloser Genauigkeit vorherzusagen.

In zukünftigen Motorsystemen könnten integrierte Elektronik, selbstdiagnostische Materialien und aktive Kühlung die Lücke zwischen mechanischen Systemen und intelligenten Technologien weiter schließen.